こんにちは、FLOSFIAの人羅です。

ここ最近のブログでは、酸化ガリウム(Ga₂O₃)の持つポテンシャル、特に「絶縁破壊電界」という革新的な特性についてご紹介してきました。ただ、材料そのものが魅力的でも、実際にパワーデバイスとして“本当に使えるレベル”まで仕上げるには、さまざまな技術的な壁を乗り越えなければなりません。

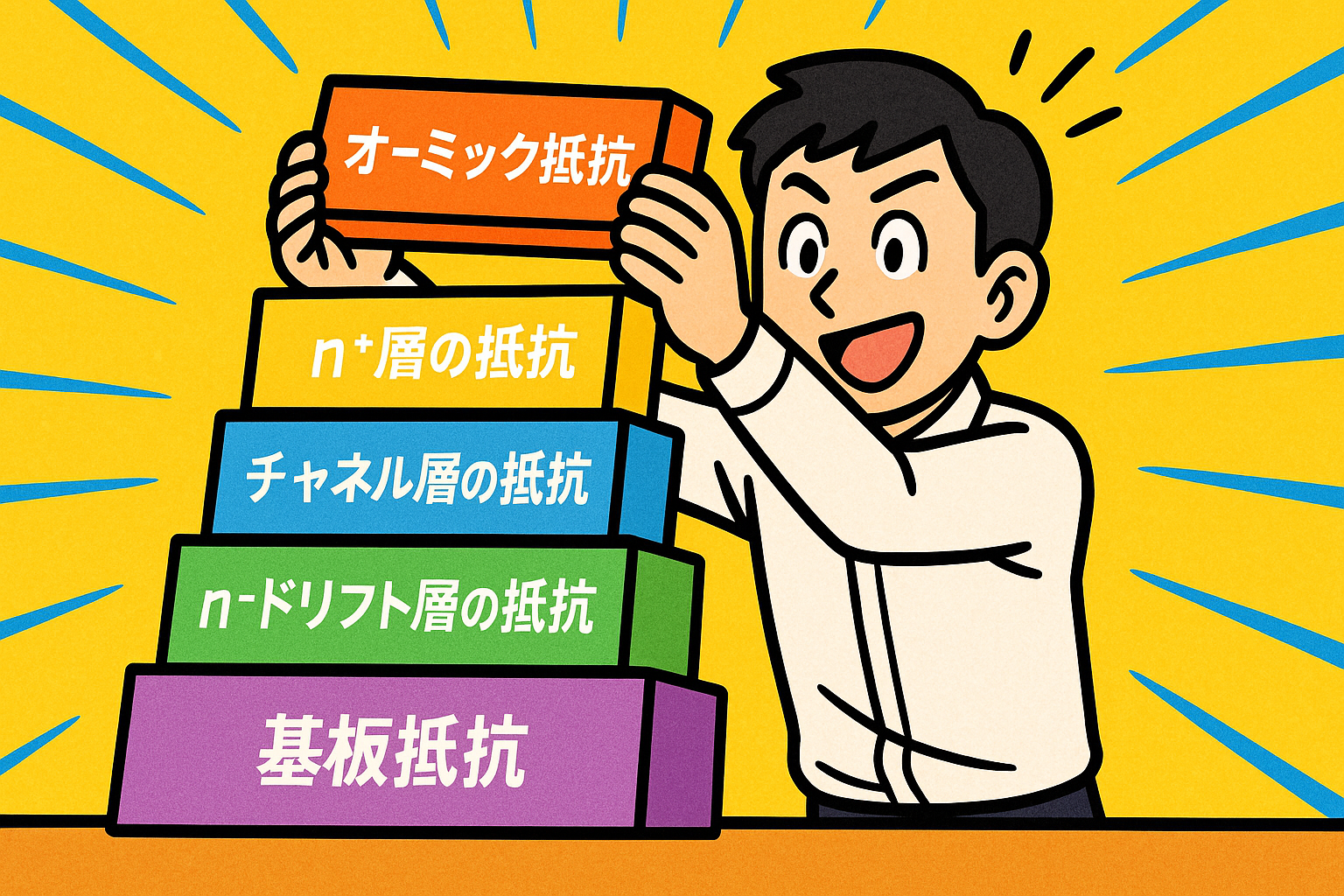

これは半導体の開発現場ではよくあることで、「新しい素材=すぐに優れたデバイスができる」という単純なものではありません。パワー半導体の場合、とくに材料の性能を十分に生かすためには、デバイス構造を構成する様々な抵抗成分――電極や各層、基板など、細かい部分まで丁寧に最適化し、実際に動作させてその良さを検証することが非常に重要です。

酸化ガリウムについても、「果たして実用に値するデバイス特性が得られるのか?」という視点で、国内外の研究者が注目してきました。FLOSFIAでは、こうした技術課題にいち早く取り組み、以下のようなデバイスレベルのキーポイントとなる抵抗要素について、一つ一つ確実に実証してきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

i) オーミック抵抗

10⁻⁵ Ωcm²台の低抵抗を実証しています。

ii) n⁺層の抵抗

10²⁰ cm⁻³台の低抵抗n⁺層の形成に成功しています。

iii) チャネル層の抵抗

高い電子移動度(72 cm²/Vs)による低チャネル抵抗を実証しています。なお、このチャネル層の抵抗は、材料のもつ物性値だけでなく、チャネル界面の不純物準位などの影響も大きく、材料が良ければ必ず理想的な値が出るとは限りません。FLOSFIAでは、材料選定とデバイス設計・プロセス技術の双方からアプローチし、高電子移動度を維持できるチャネルを実現しています。

iv) n⁻ドリフト層の抵抗

特性オン抵抗0.1 mΩcm²@570Vと、業界でも高い水準を確認しています。

金属支持基板を活用し、基板抵抗そのものを大幅に下げることに成功しています。従来のシリコン(Si)やSiCなどの半導体でも、デバイス性能を十分に発揮するためには基板の厚みを極限まで薄くする工夫が進められていますが、酸化ガリウムのようにさらに高い特性が期待される新材料半導体の場合、基板抵抗には従来以上の厳しい水準が求められるようになっています。FLOSFIAでは、金属支持基板という独自技術を取り入れることで、この課題にもいち早く対応しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これら一つ一つの取り組みは、単独の要素技術の実証と留まらず、デバイス全体としてきちんと機能する形で仕上がっています。加えて、酸化ガリウム自身が持つ“素性の良さ”――すべての抵抗要素で狙い通りに良好な値を実現できたことも、極めて大きなポイントです。そのおかげもあり、従来の新材料では難しかった、実用レベルのデバイス特性をこれまでにないスピードで達成することができました。こうした背景から、酸化ガリウムは次世代パワー半導体の本命候補として着実に存在感を高めています。

今後のブログでは、FLOSFIAのスタートアップならではの苦労や楽しさ、新代表たちのご紹介など、パワーデバイス開発の“最前線”をお伝えしていきます。ぜひ引き続きご期待ください!

【ちょっと専門家向け補足】

今回取り上げた「各所の抵抗」は、パワーデバイスの性能を支える大事な要素です。耳慣れない技術用語も多いかもしれませんが、「全ての要素を最適化して、はじめて新材料の本当の実力が発揮される」のが半導体開発の現場です。これからも、ものづくりの裏側や開発現場のリアルなエピソードも交えながらご紹介していきます。